四川大学华西医院心脏外科微创瓣膜团队前往拉萨为患者进行TAVR手术。(四川大学华西医院供图)

新华网成都6月29日电(王梦、吴晓、龚媛媛)今年70岁的洛松西绕最近感觉呼吸顺畅了许多,身体状况明显好转。此前他因患有“重度主动脉瓣反流”,多年来饱受胸痛、胸闷的困扰。

近日,在解放军西藏军区总医院,四川大学华西医院心脏大血管外科微创瓣膜团队为洛松西绕成功实施了西藏首例经心尖主动脉瓣置换术(TAVR)。洛松西绕的家人向四川大学华西医院心脏外科微创瓣膜团队献上哈达,表达他们的感激之情。

据介绍,四川大学华西医院心脏大血管外科微创瓣膜团队由华西医院副院长、心脏外科主任医师郭应强带领,是一支集临床多学科的医、护、技融合创新的团队。该团队10年来积极投身心脏瓣膜病诊疗微创技术研究与创新,并致力于把前沿的医学技术推广到更多基层医院,努力造福更多心脏瓣膜病患者。

高反缺氧 坚持书写医疗援助新篇

今年5月,洛松西绕因为心脏瓣膜疾病陷入危急状态。对于70岁的老人来说,传统开胸手术风险较大。老人所在的解放军西藏军区总医院紧急联系了四川大学华西医院心脏外科微创瓣膜团队。

“在沟通和交流后我们和病人有了同样的意愿,就是团队前往西藏为老人实施TAVR手术。这项技术我们应用了10多年。”郭应强表示当初决定带团队前往西藏时想法很简单:“一是方便群众,让老百姓不用跑;二是通过我们成熟的团队带动西藏当地医疗团队的发展。只有当地的技术发展,未来才能方便更多的病人。”

西藏海拔高,心血管手术实施起来风险高、难度大。面对这场“只许成功”的手术,郭应强团队在术前做了充分的评估和准备,为手术中每一个环节以及可能遇到的问题都准备了充分的预案。“术前我们对患者做了超声评估,他的心脏左室扩张比较明显,我们对他做了一段时间的药物治疗,改善患者的心功能。”团队超声科医生白文娟介绍。

到西藏之后,团队里好几位医生都出现了高反缺氧的情况。好在克服高反后,团队按计划投入工作,经过努力最终顺利完成手术,老人得以康复出院。郭应强团队在世界屋脊青藏高原书写了医疗援助的新篇章。

“我们10年的探索和创新、磨合和实践,将这项技术发展到了非常成熟的阶段,这给了我们能够挑战这台手术的底气。”郭应强在接受采访时表示。

授人以渔 从星星之火到燎原之势

心脏瓣膜病是常见的心脏疾病之一,专家表示,心脏瓣膜病威胁着老年人的生命健康。

早期的瓣膜手术是通过开胸的方式来实施的,开胸手术创伤大、风险高,心血管疾病高发的老年群体患者还常因高龄、体弱或合并其他疾病无法接受外科开胸手术。TAVR手术不需切开胸骨,具有手术创伤小、出血少、手术时间短、患者术后恢复快等优点。自2014年成功实施首例TAVR手术以来,四川大学华西医院心脏外科微创瓣膜团队一直致力于这项技术的推广。

2023年6月,郭应强在陕西延安进行带教手术。新华网发(罗政 摄)

授人以鱼不如授人以渔。过去几年,团队“特种兵式”奔波各地,进行手术带教和理论培训。2023年,由四川大学华西医院参与的“爱心相瓣 红色之旅”基层行活动,将这项技术带到井冈山、延安等地区,反哺革命老区的群众,推动优质医疗资源扩容下沉。

“从早期全国只有几家医院掌握这项技术,到现在全国已有近300家医院可以独立完成TAVR手术,越来越多的心脏瓣膜病人得以在‘家门口’得到前沿医疗技术的治疗。”郭应强介绍。

不忘初心 立志做中国医疗领域的先锋队

近日,四川大学华西医院发布了首批5个院级重点建设高峰学科,由郭应强领衔的“心血管疾病”学科入选首批建设名单。郭应强表示,建设高峰学科的主要目的是提高医疗服务质量,实现医院的高质量发展。最终的目标,就是让老百姓生了病能得到更好的治疗。

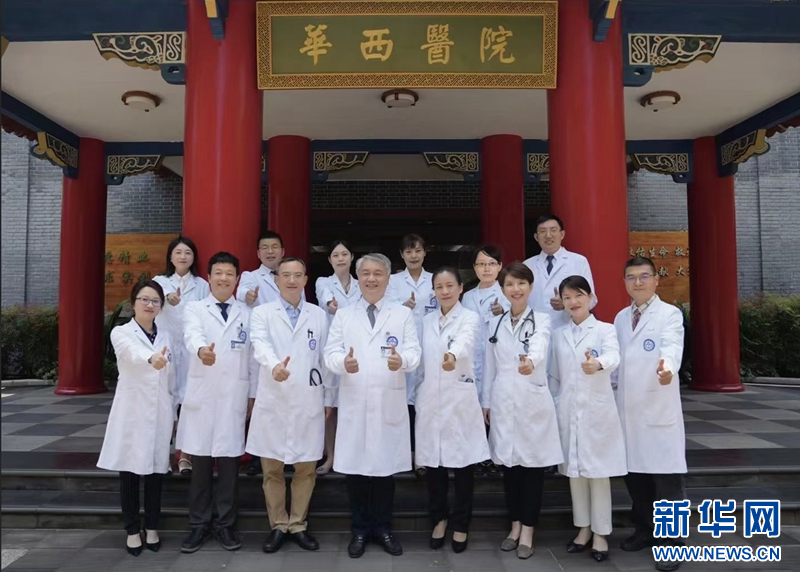

四川大学华西医院心脏外科微创瓣膜团队。(四川大学华西医院供图)

“作为一名医生,我的初心就是治病救人,让老百姓能够享受更优质的医疗资源、更舒适便利的就医条件;同时,作为共产党员,我们的团队要承担起‘先锋队’的责任,不断推动中国医疗水平再上新台阶。”在谈及自己的初心和使命时,郭应强进一步解释,这里的“先锋队”体现在对专业技术的开拓进取、对多学科交叉工作方式的创新、改变管理方式、探索人才培养四个方面。他经常提到的“优质医疗资源扩容下沉”,也是近几年四川大学华西医院心脏外科微创瓣膜团队一直在做的事。

心脏大血管外科主治医师刘路路是最早一批加入四川大学华西医院心脏外科微创瓣膜团队的医生,据他介绍,2014年团队做第一台TAVR手术总共用了三四个小时,而现在平均一台手术只需要20分钟左右。“我们团队最多一天做了10台TAVR手术,这项技术在国内外都处于领先水平。”

“首先要有优质的医疗资源,第二要能扩容,第三才能下沉。”郭应强表示,现在这项技术在国内的推广已经颇具成效,下一步团队希望把这些创新技术推广到国外,让其他国家和地区的病患能够享受中国的医学创新成果。(完)