破屋穷村不忍看,邀君同去实无端。

高斋把笔题诗易,野店征租作计难。

况是经年人旱暵,更加秋雨水弥漫。

筹量正拙佳篇到,却羡词人心自宽。

——清·李蕃

(一)

巴蜀文化是中华文明绽放于西南大地的一颗璀璨明珠。在战国以前,巴与蜀是分称的,巴的中心区域为川东(含重庆)及鄂西地区,而蜀则主要涵盖四川盆地中西部平原地区。公元前316年,秦灭巴国和蜀国,巴与蜀逐渐一起融入中原文化,形成了独特的巴蜀文化风貌。巴蜀人民吃苦耐劳、不畏艰险,这是巴蜀文化最鲜明、最突出的人文性格特征。同时,巴蜀文化还表现出求新善变、形象思维发达等特点,这些特点在巴蜀的艺术、文学、哲学等领域都有深刻的体现。巴蜀文化萌生于巴蜀大地,一方水土养一方人,都江堰“乘势利导,因时制宜”,哺育着世世代代、智慧勤劳的巴蜀儿女,浇灌出五彩斑斓的巴蜀文化长廊。“蜀戏冠天下”,川剧艺术涵盖古今、贯通表里,描绘出精彩纷呈的历史画卷。司马相如一曲《凤求凰》,赢得才女卓文君的芳心,留下以琴结缘的爱情佳话。巴蜀文化典型代表人物中,有著名的“三苏”“三陈”“三李”,历来都被世人传为佳话。

北宋初年,四川东部的阆中,陈尧叟兄弟三人,联翩进士及第,官至将相。宋仁宗、神宗时期的苏洵、苏轼、苏辙诗文书画更是家喻户晓。到了清早期,离阆中不远的通江,有李蕃、李钟壁、李钟峨父子三人,以科第仕籍,诗文著作之富,不让苏氏一门,甚至彼时有盛赞通江“三李”与眉山“三苏”相提并论。

李蕃(1621-1694),字锡徵,号懒庵。顺治十四年(1657)举人。李蕃自幼勤奋好学,在艰难的生活环境中,凭着对知识的执着追求,于康熙十一年(1672年)中举,后出任山东黄县知县。在任期间,他清正廉洁,关心百姓疾苦,积极推行一系列有利于民生的政策,如减轻赋税、兴修水利等,深受当地百姓爱戴。其政声卓著,政绩斐然,时人赞其“有古良吏之风”。后来李蕃因受恶吏诬陷入狱,黄县境内民众万人相送,裹粮千里,日侍候狱门百人。当官能当成这样,也足以慰平生了。两年后李蕃脱罪得释,辗转还乡。这就是康熙时期有名的“黄民哭狱”事件。

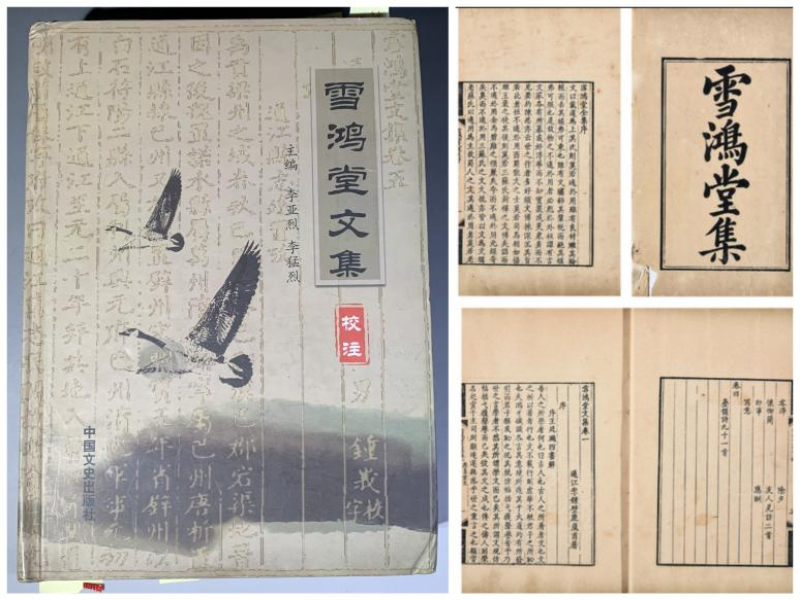

李蕃的文学造诣也颇高,著有《雪鸿堂文集》《雪鸿堂诗集》等作品,其文风朴实自然,情感真挚,多当地风土人情以及为官期间的所见所闻,为后世研究当时的社会风貌提供了珍贵的资料。本文开头的诗《捧檄征间架,约张龙弼同往,张以疾辞,和来韵》,充分表明了李蕃身为县官却关爱民众忧患之情。虽为小小的知县,谈不上居庙堂之高,然而其“忧其民”的情怀堪比郑板桥的“一枝一叶总关情”。

李蕃还有一首《农忙弛征》:

催租虽上考,力穑亦王成。

且罢追呼吏,休令饷馌惊。

耘耕毕尔力,收获慰予情。

我亦有余适,闲来陇上行。

李蕃告诫下属,虽然收租是“上考”,但不要扰民。且罢追呼吏,休令饷馌惊,不要惊翻了农民下田带的午饭。这首诗与杜甫笔下的“吏呼一何怒,妇啼一何苦”形成鲜明的对比。李蕃这样的好官,在封建官场是另类,“鹤立鸡群”是容易受到排挤和诬陷的。康熙十八年(公元1679年)农历十一月,李蕃蒙冤被逮。郡守为了防止老百姓送他,居然提前一天解押上路。但黄县的老百姓还是得到了消息,万余民众夹道相送,这哪是送犯官的场景呀,这分明是送万民伞的场景。他的诗《己未冬月被逮,黄民阖境皆约十四日相送。郡守恶之,先一日促余行。日已暮矣,送者犹万余人。口占以谢之》,记录了他被逮解京的情形:

蓬莱洚水未荒凉,冷日悲风只自伤。

只为有心维国法,敢云无罪犯王章。

此身甘供寒烟老,今日犹惭月桂香。

多谢殷勤贤父老,忍将涕泪送锒铛。

有父如此,其儿孙辈为人为官为学也是可以想像的。李蕃的大儿子李钟壁(1658-1737),字鹿岚,又名元修,康熙二十六年(1687)举人,曾任广西平南县县令,后升任刑部主政。李钟壁因父亲遭诬陷下狱,他孑身走京师,叩登闻鼓,五上公车,为父鸣冤,终获朝廷“邀恩赐环”。李钟壁学术上精通经术,饱读百家,诗文无因袭雕琢之迹。“迥绝时流”,不同凡品。

李蕃的二儿子李钟峨(1661-1749),字雪原、号芝麓,康熙四十五年丙戌科进士,翰林院庶吉士,授职翰林院编修检讨,提督福建学政、历翰林院讲读、左右庶子掌坊,康熙壬辰科考官。曾任《三朝实录》《国史》《一统志》等各馆纂修官。主编《盛京志》《通江志》等,长于赋律,影响深远。

李氏父子三人皆政绩斐然,著作之丰,时人赞曰“不让三苏”,三人著作俱以书斋名命名。李蕃著有《雪鸿堂》,李钟壁著有《燕喜堂》,李钟峨著有《垂云亭》,合而为《雪鸿堂文集》,后选入《四库全书》。因他们父子三人同朝食禄,且为政清廉、官声远扬,一门三杰著作等身,在康雍乾之世,名动一时,而被称为“通江三李”。时人评价他们父子“诗文著作之富,不让苏氏一门”“诗逼苏轼,文追韩愈”,纪晓岚称赞“人盖有古良吏之风,文堪与‘三苏’媲美。”

《雪鸿堂文集》大量的诗文内容极其丰富,涵盖经、史、子、集,其深厚的学养和渊博的知识,特别是“三李”严谨治学的家学门风一直在影响着后人。李蕃一生坎坷,饱经忧患,精思善著,勤学好问,为后世积累了丰富的经验。如《示儿十二则》所说:“在屋漏可对大庭坐,白日严于五夜士,君子要作世间不可少之人,须存人前可说出之心”“为天地惜物,为此身惜福”“学者时问,学而成大道”。文集中此类大量的箴言于当代仍然有教育意义。

(二)

通江“三李”影响力之大,常人大多以为李蕃只是有两个儿子。其实不然,阅读《雪鸿堂文集》可知李蕃有三个儿子,长子李钟壁,次子李钟峨,还有第三子李钟眉,这与《通江李氏宗谱》记载相符。

在《雪鸿堂文集》中,李蕃的这首《除夕示儿诗》,也记录他有三个儿子:

暖风曾不到寒庐

积雪霜华退岁除

漫道空囊无个甚

三株玉树五车书

诗前有题记:“薄宦九年,囊空四海,壬戍冬,自顾寥落,未免无词以谢妻子也,因除夕走笔成句,聊以卒岁云尔,或曰诗谶可兆也,信有之乎存此以验。”此诗作于李蕃任山东黄县知县的第九年的除夕晚上。李蕃因为官清廉而囊空如洗,望着家徒四壁作诗自慰。

古时诗坛有一种很玄的现象叫“诗谶”。西晋著名的美男子潘安与当时的首富石崇纵情金谷园,并写下“投分寄石友,白首同所归”。结果八王之乱,二人同一天被绑上刑场。唐朝诗人王昌龄获罪发配夜郎,李白闻讯赠诗“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”。后来,李白果真也被发配夜郎了。“三株玉树”指作者对自己三个儿子,古时称学问渊博的美佳男子为“玉树”。李蕃并不指望自己的三个儿子封侯拜相,但要求他们要饱读诗书。李蕃“信有之乎存此以验”,三个儿子果然都学富五车。

李蕃的第三个儿子李钟眉,字又庾,入太学,赠奉直大夫,与父兄一道享有“一门衣冠,九蜀无双”之誉,有《雪鸿堂续集》《西山诗集》存世。在《雪鸿堂文集》中,李蕃关于如何教育子孙后代的诗文,似乎对于李钟眉的教育要多于其长子钟壁和次子钟峨。天下爷娘疼小儿,李蕃收藏一件明代大书法家祝枝山真迹,应该是李家的镇宅之宝了,李蕃在藏品真迹的跋文里特意提到该件藏品“以所藏《枝山帖》贻季子钟眉”。言下之意这件藏品留与李钟眉,其他兄弟不能有念想了。

李蕃在《论书画十五则》中有“第三儿每欲学书,余欲教之,而未能也……因评其字曰,头笨肩肥,勾深撇重,从此求之,庶几矣”。可见李蕃对三子李钟眉是格外偏爱的,手把手地教他书法。李钟眉开始上学读书,李蕃也特意赋诗一首《勉三儿就塾》:

窗明几净复灯青,吩咐吾儿忆过庭。

莫捉柳花消永昼,须留窗草好穷经。

苏家有过诗成轴,陈氏惟咨字极馨。

期汝学成归去日,难兄难弟奋南溟。

三儿子上学了,李蕃教育他要记住孔子的“过庭之训”。论语有记:(孔子)尝独立,鲤趋而过庭。曰:“学诗乎?”对曰:“未也。”“不学诗,无以言。”鲤退而学诗。他日,又独立,鲤趋而过庭。曰:“学礼乎?”对曰:“未也。”“不学礼,无以立。”鲤退而学礼。诗中提到的苏过是苏轼的第三子,北宋文学家,时称苏小坡。诗中的陈氏即本文开头提到的北宋阆中陈氏三兄弟。字里行间可见父亲对儿子寄托的希望,期待李钟眉将来能如眉山苏过、阆中陈尧咨一样成就。

关于李钟眉的生卒年月,没有查到具体的记载,只能从《雪鸿堂文集》里的诗文和书信内容来推断,大约是四十左右就去世了。《通江李氏宗谱》记载,李钟眉生有四子:李夏、李乔、李升、李弼。李弼过继伯父钟壁为子。李夏为康熙丁酉举人,任巴县教谕,升松潘教授,授文林郎。李夏育二子:李其椅、李其桐。李其椅,乾隆戊午科第十名举人,也曾任巴县教谕。

(三)

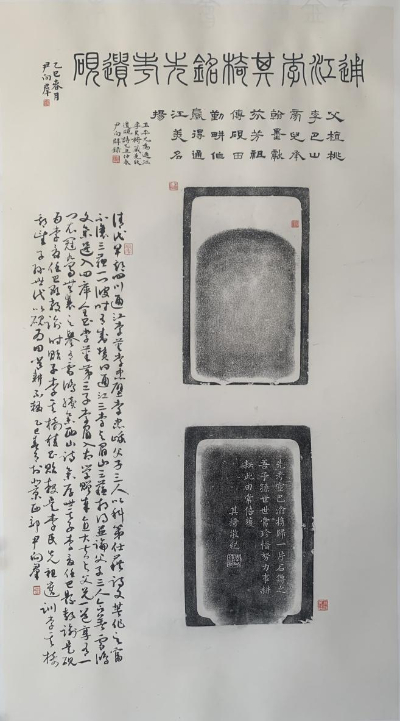

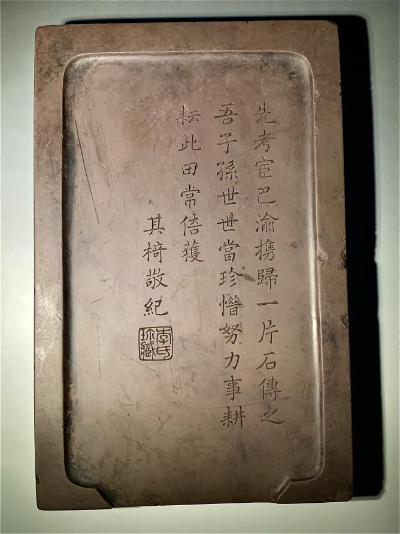

2023年末,一方李其椅铭其父李夏的砚台在藏友们中开始流传,到2025年初,北京的一位砚台收藏家花重金将其收归囊中。

李其椅即是李蕃的曾孙。李其椅良好的家学渊源,自然非常珍惜其先考李夏从巴县任教谕时带回的这方旧砚。想必此时,李其椅还没料得将来自己子承父业也任了巴县教谕。为了子孙后代继续发扬李氏一门“积书贻谷”的先祖遗训,李其椅特题铭以纪,也让我们赏读此砚时有幸走近通江“三李”的机会,感受“三李”求是创新和经世致用的学术文化精神。

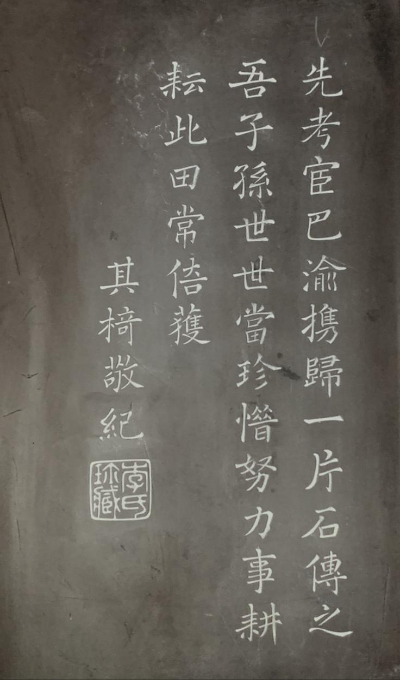

该砚长30厘米,宽19.5厘米,高3.6厘米,淌池式,砚背覆手。砚尾处覆手底部平整,边沿通开一缺口,似乎还保留宋代抄手砚的遗韵。砚堂微凹,有明显的历年研磨的痕迹,墨锈斑驳。材质为宋坑端石,铭文为楷书:“先考宦巴渝,携归一片石。传之吾子孙,世世当珍惜。努力事耕耘,此田常倍获。其椅敬纪”。镌印“李氏珍藏”。

从唐代箕形砚变化而来的抄手砚,是宋代广泛流行的一种砚式。抄手砚以实用为目的,因可用手抄砚底,便于挪动而得名。砚体大多为长方形,宋早期砚墙足薄而细致,后期墙足逐渐加厚加高,使砚体更加稳定。抄手砚因其素雅端庄,成为宋代文房器物中极简美学的代表,与唐砚的雍华富贵的审美形成一大鲜明的特点。抄手砚这一形制一直流行到清代。明晚期至清代抄手砚的形制最为明显的特征在于墙足,与南宋时期高墙足相比较墙足变矮了。有些似清早期的淌池砚,如果单从砚的正面看,已分不清有覆手的淌池砚还是抄手砚,因为有些淌池砚的背面还完全保留了抄手砚的形制。中国历史各个时期砚的形制、砚形大多为功能服务。本砚正面背面都是清代典型的淌池式式。但由于砚形硕大,聪明的匠人为方便挪移,在砚覆手的砚尾平开一小缺口,刚好可以插入四根手指,方便挪移拿放。试想如此重达五公斤的大砚,如果无此开口,要挪移拿放是非常不易的。此砚背覆手尾边看似一个不起眼的平缺口,实为别具匠心,为日常的使用带来非常实用的方便。古砚研究专家蔡鸿茹先生曾有言:“古砚盈尺的非常罕见。”该砚几近盈尺,在古砚中算形制硕大的了。

该砚砚堂布满墨锈,整体包浆太厚,砚背隐约可见胭脂火捺,初看以为是端砚老坑。但清理后发现,石色通体深紫色,中有大片胭脂火捺,确定为端砚宋坑。被列为中国四大名砚之首的端砚,名坑有十几个,宋坑为其中之一。宋坑位于肇庆市北郊七星岩后面北岭山一带,因在宋代被发现开采故名宋砚。著名的坑口有盘古坑、陈坑、伍坑、蕉园坑、将军坑,由于产石区域面积大,坑口多,所以石质石色变化也大。但总体看来色泽以紫红如猪肝色为主。苏东坡在《孙莘老寄墨诗》中有“溪石琢马肝”句。在端砚各大名坑砚石中,宋坑以下墨最快著称。宋坑石品中有胭脂火捺的即是宋坑中的上品了。本砚湿水时可见大片胭脂火捺,紫色略带浅红如抹胭脂,又似水墨画浓淡相宜,触手娇嫩如婴儿肌肤一般细腻。古时多以大砚写大字为主,写大字自然用墨量大,故采用下墨最快的端石宋坑是最佳选择。

本砚砚铭楷书,字体端庄稳健,工致秀丽,圆润俊俏,精神劲道。说到清代的楷书,人们自然会联想到当时应试科考的“馆阁体”,乌、方、光的特征和大小一律的刻板,被认为对书家来说是一种无形的束缚,甚至嗤之以鼻。但这种束缚,丝毫没有影响书法艺术向前发展。因为任何艺术门类,技法都是基础。恰是“馆阁体”苛严的技法,以及这一时期金石学发展,成就了以梁同书、王文治、翁方纲、张照为代表的很有成就的书法家。没错,就是那个书写《岳阳楼记》的张照。李其椅题写的这个砚铭,看似所谓的馆阁体,实则不是馆阁体楷书面貌。整齐划一是楷书最常规的章法,这种章法让书者自然会受到很多束缚。古人在很早就发现了这个特点,所以大书法家钟繇说:“点不变谓之布棋,画不变谓之布算”。意思是说布棋布算的书法,因为作品的点画线条表现呆滞无变、结构毫无生气可言,故历来为书家所忌。该砚铭文书写高明处,即在点画的变化上。横竖起笔大多顺锋入石,收笔圆润,弯勾保留隶意,可见有钟繇楷书的高古。从捺画和点画来看,书者对王羲之《黄庭经》是下过一番功夫的。砚铭的整个章法,就是一件非常完美的作品,落款的位置和印章的大小的巧妙安排,都虚实相生。

李其椅虽然官位不高,只中了举人,官至巴县教谕,但自家祖上入编《四库全书》的《雪鸿堂文集》应该烂熟于心,“积书贻谷”的祖训没有忘记。先考贻古砚一方,他希望子孙后代世代珍惜,当以砚为田常耕不辍。恰如其曾祖李蕃在《雪鸿堂文集》里有则砚铭:“物至于石,可谓顽极。砻而砺焉,方严正直,且可置于文章之林,而跻乎圣贤之域。然则切磋琢磨之不可少,吾于此而知朋友之益。”李其椅寄语子孙:“努力事耕耘,此田常倍获。”诚然,李氏子孙继承弘扬先祖勤勉精进学风,重视读书求知,李氏一门家声隆起,文风昌盛,其中3人高中进士,8人中举,28人做了秀才,也无愧乃祖“三株玉树五车书”之厚望。有诗云——

承砚执鞭

父植桃李巴山旁

儿承翰墨献芬芳

祖传砚田勤耕作

赢得通江美名扬

(玉平,半铁)