7月21日至22日,西华师范大学新闻传播学院“古脉新传·文化焕新”志愿服务队走进成都市双流区,在这座现代空港之城开启了“三下乡”实践之旅。10余名学子秉持“挖掘历史根脉,创新文化传播”的理念,深入彭镇观音阁老茶馆、非遗工坊等地,通过调查、非遗体验、创意传播等方式,用青春力量书写文化传承的“新传答卷”。

百年茶馆:在1元茶水中品味活态遗产

彭镇观音阁老茶馆的竹椅尚未坐暖,志愿者邹心贝儿的镜头已对准了檐下斑驳的木梁。这座百年老茶馆,是团队实践的第一站。

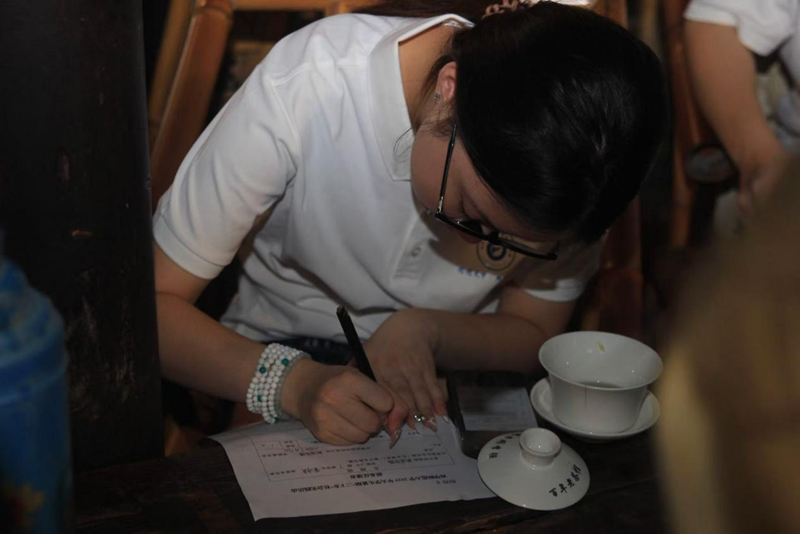

实践活动现场。(双流融媒体中心 供图)

“光绪年间彭镇大火,全镇尽毁唯此屋幸存,因百姓感念庇佑得名‘观音阁’。”茶馆老板的讲述揭开了这座老建筑的历史面纱。如今,这里从茶铺延续为社区公共空间:本地老人只需1元就能泡上一整天,外地客人也仅收10元。如今,茶馆因其独特的文化氛围,成为摄影和影视创作的常用取景场所。

“一路旅游过来,我已经爱上了四川的文化,特别是茶文化,这里的氛围和韵味令人沉醉。”新闻组的志愿者采访的一位美国游客说道。在氤氲茶香中,他们一边品味盖碗茶承载的历史底蕴,一边记录茶馆和茶客们的故事。热情的茶友还手把手地教志愿者们喝盖碗茶的礼仪和“黑话”,如何像老成都人那样品饮盖碗茶。

实践活动现场。(双流融媒体中心 供图)

通过采访茶馆老板,志愿者们了解到老茶馆不搞商业化翻新,保留了竹编墙、土灶房,用“低价茶”维系社区功能,这让他们明白了“活态遗产”保护的真谛——不仅保护建筑,更守护生活。

指尖非遗:糖画与扎染里的体验传承课

第二站的非遗课堂热闹非凡。“画画都是其次,前序工作更为重要”“手腕要稳,像写毛笔字一样转腕”。非遗糖画代表性传承人黄卉手把手指导时,志愿者们听得格外专注。

实践活动现场。(双流融媒体中心 供图)

上手实践时,志愿者们热情高涨:有人凝神构思,用铜勺勾勒出憨态可掬的卡通人物;有人尝试创新,以糖为墨写下工整汉字;还有人从基础练起,认真做出圆润的糖饼。

实践活动现场。(双流融媒体中心 供图)

“绿色的板蓝根汁液,氧化后会变成靛蓝,这是老祖宗的智慧。”叁乐间非遗手工体验馆内,老师宋粒文演示着扎染的步骤。随后,新闻组采访、摄影组记录、后勤组动手操作,默契协作。当染布清洗后呈现效果时,志愿者们兴奋地讨论着深邃靛青色的色彩和各式染纹的独特。

同时,志愿者们还积极思考如何利用现代传播手段,更好地推广非遗,让更多人了解和喜爱这些珍贵的传统技艺。他们计划通过社交媒体、短视频平台等渠道,分享自己的非遗体验和学习成果,让非遗不断焕发出新的生机与活力。(黄书瀚、李小岚)